C’est vraiment trop injuste !

Qui n’a pas vécu un sentiment d’injustice dans sa vie et n’a pas pesté contre certaines formes d’injustice sociale?

Suivant les dires de quelques-uns de nos concitoyens, il suffirait de légiférer sur telles ou telles « injustices » pour que la société devienne juste.

Regardons de plus près ce que recouvre la justice et sous l’angle professionnel ici.

Pour nous aider dans notre réflexion, faisons intervenir François Dubet qui a mené un texte sur les sentiments de justice dans l’expérience de travail. Une note de lecture est aussi disponible.

François Dubet - 1 : Conceptions de la justice et de l'égalité (vidéo)

François Dubet - Injustices. L'expérience des inégalités au travail (Livre)

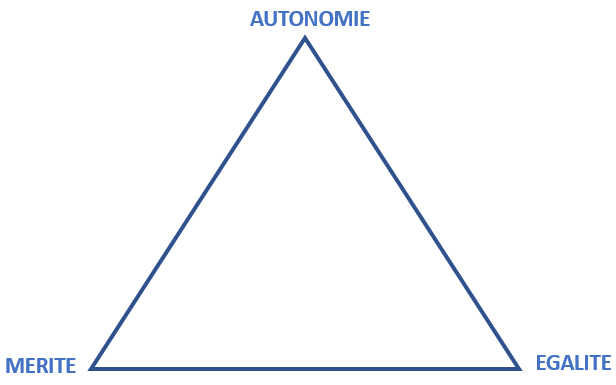

Cette étude lui a permis de conclure aux 3 principes de justice au travail : l’égalité, l’autonomie et le mérite.

Les 3 principes de justice au travail

1 – L’égalité

«Une société juste ne doit pas faire de différence, car on est tous égaux». Je suis reconnu car je fais partie d’un collectif.

Il est aisé de se rendre compte que dans l’entreprise (mais aussi à tous les niveaux de la société) de la difficulté de décliner ce principe. En effet, pour ne donner qu’un exemple, ce principe impliquerait une égalité de salaire entre un collaborateur et tous les managers de sa ligne hiérarchique…

En fait, on parlera plutôt d’inégalités justes qui constitueraient un ordre social acceptable par tous.

Ainsi, le principe d’égalité permettrait alors de fixer les niveaux d’inégalités de position par rapport à un « ordre juste ». Il faut pour cela définir quel est cet ordre juste et les critères à prendre en compte : le degré d’utilité dans l’entreprise, le niveau d’étude, les compétences, l’ancienneté,…

2 – Le mérite

« Il est juste d’être rémunéré en fonction du travail réellement effectué ». Je suis reconnu car je fais bien mon travail.

Le second principe de justice, le mérite, est indissociable du principe d’égalité. En effet, l’accès aux positions définies dans l’organisation du travail doit, pour être juste, être fondé sur le mérite. En France, le mérite scolaire est déterminant pour prétendre accéder à telle ou telle position. Les travailleurs non diplômés critiqueront l’importance, qu’ils jugeront excessive, de la place du mérite scolaire pour progresser dans la hiérarchie sociale.

Quels que soient leurs efforts, le niveau auquel ils sont entrés dans la vie professionnelle freinera sans cesse leur progression, ce qu’ils considéreront comme injuste. Inversement, le diplômé d’une grande école jugera normal de prétendre aux plus hautes responsabilités. Le professeur de médecine sera considéré comme légitime dans sa fonction de chef de service hospitalier, obtenue après un internat, une dizaine d’années d’études supérieures et l’obtention de l’agrégation de médecine. Si le mérite scolaire est important pour l’accès à une position, le titulaire d’un poste élevé gagné de haute lutte par la réussite scolaire et universitaire, pourra un jour être logiquement critiqué s’il ne prouve pas son mérite à s’y maintenir.

Une majorité d’individus attend que le mérite soit mieux considéré. Pour autant, imaginons un système social basé uniquement sur le mérite. Il consisterait en une sorte de loi de la jungle – ce que François Dubet nomme un «darwinisme social» – dans lequel les gagnants écraseraient les perdants, conduisant à la destruction des fondements de la société.

L’évaluation du mérite est un exercice difficile, sujette à des débats sans fin. L’introduction dans la fonction publique d’une part de rémunération liée à des résultats en est un exemple. La notion même de résultat est difficile à appréhender. Comment mesurer les résultats ? S’agit-il de résultats à court ou long terme ? Les résultats dépendent-ils vraiment du travail de l’individu ? La critique est d’autant plus sujette à discussion que l’individu attache plus d’importance à son mérite qu’à celui des autres. Une grande question est de savoir si on évalue le résultat, ou bien l’effort réalisé pour atteindre le résultat ?

3 – L’autonomie

« Mon travail me permet de me distinguer des autres, d’affirmer ma singularité, me réaliser ». Je suis reconnu pour ce que je suis.

Le principe d’autonomie interroge le bonheur au travail. Les enquêtes montrent que se réaliser pleinement soi-même est la première des attentes vis-à-vis du travail, avant la rémunération. Ceci explique l’engagement professionnel tels que les médecins, les artisans, qui peuvent trouver dans leur travail une autonomie et une responsabilité lui donnant tout son intérêt. Inversement, l’employé d’une chaîne de conditionnement, le télé-opérateur d’un centre d’appels, un employé chargé de saisie de données informatiques seront contraints de réaliser des tâches peu variées, codifiées dans une procédure, ne leur laissant aucune marge de manœuvre. L’absence d’autonomie leur pèsera, pouvant les amener à détester leur travail.

Les travailleurs sont d’autant plus demandeurs d’autonomie que leur niveau d’éducation est élevé. L’autonomie d’exercice des fonctions de manager est une demande du titulaire du poste. Cependant, on observe que l’autonomie dans le travail est rarement donnée : elle se conquiert. Est-ce vraiment une autonomie s’agit-il plutôt d’une autre forme de contrôle ?

L’autonomie des travailleurs dans leur position est généralement jugée bénéfique à l’entreprise. Elle peut être instrumentalisée par la direction, qui souhaite s’assurer de l’engagement professionnel de ses cadres. Il ne s’agit plus alors d’une véritable autonomie. L’écart entre des exigences toujours croissantes et les moyens inchangés accordés à un cadre autonome peut être générateur de stress professionnel chez les individus qui ne se protègent pas suffisamment.

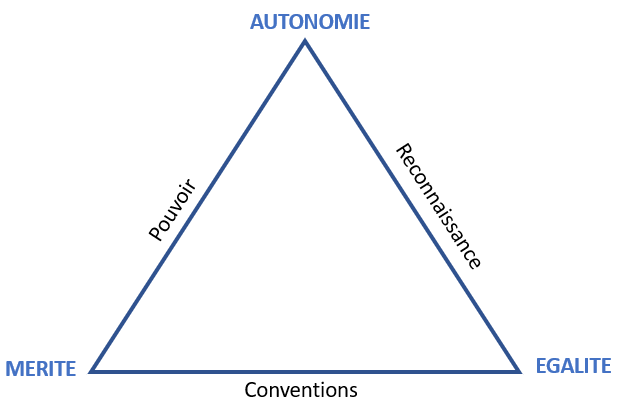

Les 3 régulations

Pour dépasser les critiques portées tour à tour sur les trois principes, des régulations se sont mises en place. La régulation entre le principe d’égalité et le principe du mérite s’exerce par l’établissement de conventions collectives. La régulation entre le mérite et le principe d’autonomie se fait par les relations de pouvoir au sein de l’organisation. La régulation entre l’autonomie et l’égalité s’opère au travers la reconnaissance.

Les 3 espaces d’associations

Entre l’égalité et le mérite : les conventions

Comment composer entre le mérite découlant de l’activité de chacun et l’égalité fondamentale des individus ? C’est là le rôle des conventions collectives et du droit du travail. La règle et le droit du travail sont perçus par les individus comme des points d’équilibre bien plus que des principes de justice.

Entre le mérite et l’autonomie : l’organisation et le pouvoir

L’organisation combine la division du travail et la liberté des acteurs, elle distribue des zones d’autonomie (marge de manœuvre) des relations de pouvoir dans lesquelles se développent les stratégies mettant à l’épreuve le mérite et l’autonomie des individus. Analysons maintenant cet axe en fonctions des styles d’organisation suivants :

Le taylorisme instaure un modèle d’organisation identifiant le mérite à la rationalité technique et réduisant fortement l’autonomie.

Les organisations de système bureaucratique ménage à chacun une zone d’autonomie large sans affirmation nette du mérite.

Le “nouveau management” accorde une plus grande part à l’autonomie devenue obligation d’initiative et d’engagement et recouvrant progressivement le mérite.

Pour les acteurs, ces formes d’organisation engendrent des sentiments d’injustice tenant à tout ce qui peut être désigné comme des problèmes de pouvoir et d’autorité, comme des abus de pouvoir, d’autoritarisme, de compétence, ou comme des absences de pouvoir et de responsabilité laissant les acteurs dans le flou, accentuant les tensions interindividuelles.

Entre l’égalité et l’autonomie : la reconnaissance

Les travailleurs souhaitent être reconnus en tant que personne dans leur travail. Ce désir de reconnaissance se décline selon plusieurs dimensions.

la reconnaissance de la dignité et de l’utilité du travail réalisé, notamment quand il s’agit d’une activité généralement considérée comme un « sale boulot » dont l’infamie déborde sur le travailleur lui-même. Dans ce cas, les individus dénoncent le mépris dont ils sont victimes quand la hiérarchie ignore ou dévalorisent leur activité.

la reconnaissance des difficultés et les servitudes du travail sont méconnues : les gens « n’imaginent pas » ce que c’est que d’être institutrice, chauffeur de taxis, médecin…

la reconnaissance comme une revendication de respect de l’égalité des individus : courtoisie de la hiérarchie, des collègues et des usagers. Les travailleurs veulent avoir un nom et un visage indépendamment de leur fonction, veulent que leurs compétences et leurs besoins soient reconnus et leurs suggestions écoutées.

la reconnaissance désigne la reconnaissance du travail lui-même et notamment de son coût pour l’individu : fatigue, stress, engagement… C’est reconnaître ce que lui coûte son travail en termes d’effort, de fatigue, de stress, d’emprise sur la vie privée.

Les conventions collectives de travail, l’organisation du travail et les relations humaines dans le travail engendrent de forts sentiments d’injustice.

Des mécanismes critiques

Du point de vue de l’égalité

Contre le mérite. La critique récurrente accuse l’égoïsme, la compétition effrénée, le capitalisme, le marché qui brisent la communauté des égaux, qui développent les inégalités excessives, qui enferment chacun sur ses propres intérêts et distendent ainsi les liens sociaux. Les adversaires mis en cause sont perçus comme étrangers – les impérialismes dominants, les forces cosmopolites – et comme aveugles et non sociaux – la bourse, les flux financiers.

Contre l’autonomie. La critique dénonce la chute des cadres moraux engendrée par le triomphe de l’individualisme. C’est la dimension morale de la solidarité qui est en cause et les acteurs dénoncent le narcissisme moderne, la vacuité de la consommation ostentatoire et excessive, l’absence de compassion et d’humanité, le déclin de la courtoisie et la brutalité des interactions. Le cadre social parait menacé par les ennemis intérieurs, par la perte de la confiance entre semblables.

Du point de vue du mérite

Contre l’égalité. La critique des privilèges est double :

- D’une part, les travailleurs voient dans les protections un obstacle à la formation du mérite véritable. Les protections statutaires seraient excessives et injustes parce que les plus méritants paieraient pour les autres, parce que les minima sociaux, trop élevés, décourageraient les plus travailleurs, les plus actifs et les plus exposés aux risques. L’obsession égalitaire paralyserait l’efficience générale du système, disent les dirigeants, et l’efficacité du travail collectif, disent les travailleurs dénonçant l’incompétence des collègues et des chefs protégés par leur « égalité ».

- D’autre part, parce que subsistent des inégalités hiérarchiques, celles-ci peuvent être considérées comme des privilèges pervertissant la réalisation du mérite dans l’égalité des chances : trop d’influence des diplômes sur le mérite au travail lui-même, trop de privilèges, trop de positions tenant aux héritages plus qu’au mérite pur, trop d’inégalités inacceptables en amont du travail… La critique des protections offertes aux fonctionnaires préservés de la concurrence et du chômage participe de la même veine. En fait, quand les acteurs se placent du point de vue du mérite, il y a toujours trop d’égalité interdisant que le mérite se développe dans toute sa pureté, et jamais assez d’égalité de base pour que le mérite soit vraiment juste !

Contre l’autonomie. La singularité et l’individualisme des acteurs sont perçus comme des impuretés dans les conditions d’un véritable épanouissement de la méritocratie. L’essentiel de la critique tient au fait que les individus introduisent des variables parasites : la plainte, le délit de « sale gueule », le « fayotage », l’arbitraire : le favoritisme. La reconnaissance de la singularité des individus crée un désordre dans la pure arithmétique du mérite, tant chez les dirigeants que chez les dirigés, et les reproches croisés d’arbitraire, d’envie, de jalousie, de combines, forment une chaîne de critiques infinie d’autant plus qu’on ne cesse de se comparer au plus près. Dans tous les cas, les épreuves du mérite seraient biaisées par la subjectivité de chacun et par la singularité des cas.

Du point de vue de l’autonomie

Contre l’égalité. Le principe d’autonomie appelle une critique de l’égalitarisme conçu comme une négation de soi. Les individus au travail se sentent invisibles, et donc méprisés, « en tant que » femme, musulman, jeune, ouvrier, en tant qu’individu ayant une « nature » singulière et subissant des épreuves particulières. Mais surtout, le traitement égal de tous peut être perçu comme une forme d’assistance et de faiblesse ; alors que l’égalité suppose des protections et des minima sociaux, le principe d’autonomie suggère que leurs bénéficiaires sont partiellement responsables de leurs malheurs. Si nous sommes tous autonomes et maîtres de notre vie, comment considérer que les victimes ne sont pas partiellement responsables de leur situation ? Après tout, l’élève faible n’avait qu’à travailler et le jeune chômeur pouvait toujours trouver un emploi puisque d’autres y parviennent. De manière plus ou moins latente, le principe d’autonomie est sous-tendu par la conception « héroïque » d’un sujet capable de se construite lui-même et donc porté à « blâmer la victime » au nom de « la fierté » des travailleurs. « Les gens obtiennent ce qu’ils méritent et méritent ce qu’ils obtiennent. »

Contre le mérite. Le principe d’autonomie instruit la dénonciation des mécanismes d’aliénation du sujet. C’est la dénonciation classique des cadences de la chaîne. Mais on montrera aussi que l’appel à l’autonomie des travailleurs est une ruse des managers exigeant un engagement et une mobilisation afin de mieux contrôler les individus en désarmant leurs résistances. C’est la plainte de nombreux cadres entièrement voués à leur travail et qui découvrent qu’ils vivent mal, que leur vie personnelle est un désastre, qu’ils n’ont jamais fait ce qu’ils aimaient vraiment alors qu’ils se sont donnés corps et âme, et librement, à leur travail. Le mérite, auquel pourtant tous sont attachés, détruirait leur vie personnelle. Du point de vue de l’autonomie, le mérite est une ruse de la domination.

Le problème sociologique consiste à savoir quelles sont les inégalités perçues comme telles par les acteurs dans leur situation de travail et au–delà. En effet, on ne peut croire que les individus perçoivent la totalité des inégalités dans la mesure où nombre d’entre elles vont de soi, sont « naturelles » ou ne sont pas choquantes. Dans le travail, bien des inégalités sont perçues comme légitimes alors même qu’elles mettent en présence des égaux. Bien des inégalités ne sont même pas vécues comme des inégalités et celles qui nous intéressent ici sont les inégalités perçues comme illégitimes, celles qui sont conçues comme des inégalités injustes.

Une justice est-elle possible dans l’entreprise ?

La mise en œuvre des principes de justice dans l’entreprise dépend de sa « culture » et du style de direction. Ces principes sont aussi fortement influencés par les valeurs reconnues au sein de la société. Pour nous, ces valeurs sont la démocratie, la transparence, le respect des droits de l’homme. Leur application au sein des organisations de travail conduit à un équilibre entre l’ordre juste, l’égalité des chances, la valorisation du mérite et l’autonomie recherchée par chacun.

L’idéologie dominante de notre société moderne est l’individualisme et la satisfaction des besoins matériels. Elle a conduit à donner de plus en plus de poids au mérite et à l’autonomie.

Les conflits sociaux sont l’expression d’une rupture du consensus sur l’équilibre entre les trois principes, dans lequel il n’y aurait que des victimes et aucun bénéficiaire.

Comme nous venons de le voir, la justice est particulièrement difficile à établir puisqu’elle repose sur 3 piliers et elle représente pour chacun d’entre nous des valeurs différentes, des valeurs morales. La justice est donc plus un sentiment vécu en accord avec nos représentations et nos valeurs morales.

Mettre en place une justice au sein de l’entreprise c’est partager nos représentations au sein de collectifs pour que les sentiments de justice soient partagés à partir de nos besoins. Le but n’est donc pas d’établir des règles pour une meilleure justice mais que chacun puisse s’adapter aux autres à travers ses attentes qui ne sont pas toujours exprimées, délibérément ou non.

Et vous, comment gérez-vous les injustices telles que perçues par les salariés ?

✏️ N’hésitez pas à faire part de vos expériences en partageant cet article.